化学製品にも活かすモジュラーデザインの考え方

2025/9/30

― ハード部品以外にもMDを適用する ―

1.はじめに

一般的にモジュラーデザインは、自動車、家電製品、工作機械関連などのハードな製品に適用することが主流になっています。今回は、ハードな製品以外の化学製品へのモジュラーデザインの適用を考えてみたいと思います。1.6つのモジュール化方式

世の中の部品組立産業から加工産業、サービス産業に至るまでに、モジュール化されたコンポーネントを利用して、カスタム化された最終製品を組み立てていく方法は無数にあります。マサチューセッツ工科大学のカール・ウルリッヒ教授による製品のモジュール化に関する研究では、製品やサービスをマス・カスタム化する上での分類において、図1のように6種類のモジュール化方式を提唱しています。モジュール化方式は、製品の性質を実際に変えずにバラエティを増やしたいという単純な形態のモジュール化からはじまり、次第に顧客ごとのカスタム化を行い、顧客に提供する製品やサービスの構造を基本から変えてしまうモジュール化へと進んでいきます。今回は、この中の「混合型モジュール化」に焦点をあててみたいと思います。

「混合型モジュール化」は、コンポーネントが混合されるので、コンポーネント自体が若干異なったものになる特徴があります。たとえば、特定の何色かのペンキを混ぜると元のペンキは最終製品では目に見えないものとなり、姿を変えてしまいます。また、化学肥料は、植物の成長を促すために原料のブレンドを行い、原料の化学変化により製品を構成していきます。

2.顧客要求の農地の条件を整理する(商品仕様構成の整備)

ここで、化学肥料のプロセスをもとに、モジュール化を考えてみましょう。化学肥料は野菜・くだものなど製品に合わせ、顧客要求条件である“土壌”“傾斜”“日照量”に応じてそれぞれの農地の条件を分析し、それに合わせた原料のブレンド行い農地ごとにカスタマイズされた化学肥料を提供していきます。

モジュラーデザインでは着眼大局を重要視し、「製品モデル」を構築することを推奨しています。製品知識と設計知識の集合体である「製品モデル」は、What(どんな商品を作るのか)を規定した「商品仕様構成」とHow(どのようにして作るのか)を規定した「製品技術構成」の2つで構成されます。

それでは化学肥料を「商品仕様構成」について検討していきましょう。化学肥料は野菜・くだものを作るにあたり、育てる環境の“土壌”“傾斜”“日照量”の組合せから商品のパターンを明確にしていきます。最初にタイプの内容を明確にし、整理してみましょう。

【商品と“土壌”“傾斜”“日照量”のタイプ】

◇商品

・トマト,キャベツ・レタス,水稲(イネ),ジャガイモ,ミカン・柑橘類,イチゴ,

茶(チャ),ひまわりなど

“土壌”タイプ

・砂質土:粒が大きく、排水性・通気性が良い

・粘土質土:粒が小さく、水分や肥料を保持しやすい

壌土、腐植土、酸性土壌、アルカリ性土壌など

“傾斜”タイプ

・平地(0〜1%傾斜):水田や市街地の畑地に多い

・緩やかな傾斜地(1〜5%):丘陵地や段々畑に多い

中程度の傾斜地(5〜15%)、急傾斜地(15%以上)、テラス・段々畑、コンケーブ地形など

“日照量”タイプ

・終日光が当たる(全日照地):一日中日が当たる(南向き・開けた畑)

・午前中だけ日が当たる(東向き):朝〜昼前にかけて日照あり

午後だけ日が当たる、半日陰、林地の下・谷地の陰地、日照が変化しやすい地形など

以上がタイプの内容ですが、これらを顧客要求に対し組合せを考えていきます。野菜・くだものの各商品に対し、これらのタイプの組合せを構成することにより、商品構成におけるモジュール化の単位を明確にすることができます。たとえば商品が「トマト:1」の場合、土壌が「酸性土壌:5」、農地の傾斜が「穏やか傾斜地(1~5%):2」、日照量が「午後だけ日が当たる:3」であれば、「1523」が商品構成のモジュール化を検討していく単位になります。

3.プロセスをどこまでモジュール化するか(製品技術構成の整備)

次に、「製品技術構成」の整備を構築するにあたり、基本的なブレンド方法の流れを見てみましょう。以下がブレンド方法の一般的な6ステップです。

〔Step1 目的と必要成分の決定〕

作物の種類や生育段階、土壌分析の結果に基づき、必要な肥料成分(窒素:N、リン: P、カリウム:Kや微量要素など)と割合を決定する。商品によって、標準配合比率が決まっている。

〔Step2 原料肥料の選定〕

窒素・リン・カリ肥料より具体的な原料肥料を選定する。

窒素肥料:硫酸アンモニウム、尿素、硝酸アンモニウム

リン酸肥料:過リン酸石灰、リン酸一カルシウム

カリ肥料:硫酸カリウム、塩化カリウム

微量要素:ホウ素、鉄、亜鉛、マンガン

〔Step3 配合比率の計算〕

各原料肥料の含有成分から、目標のN-P-K比になるように配合量を計算する。

〔Step4 ブレンド(混合)〕

混合には水平ミキサー、ドラムミキサー、V型ミキサーなどの機械を使用し、原料を計量し、均一に混合する。

〔Step5 仕上げ・粒状化〕

ペレット状肥料は、散布しやすくするために造粒機で粒状化する。粉状で使用する場合は、この工程は不要になる。

〔Step6 包装・保管〕

吸湿を防ぐために密閉包装し、乾燥した場所に保管する。

以上が、化学肥料のブレンド方法の一般的な6ステップですが、これらのプロセスにおいて、どのようにモジュール化を進めていくかを考えてみたいと思います。

「Step1 目的と必要成分の決定」では、商品である作物の種類によって、窒素:N、リン: P、カリウム:Kの標準配合比率が決まっているので、大まかな層別をすることが可能です。例えばトマトはN:P:Kの比率が10:10:20、キャベツ・レタスは15:10:10になります。顧客要求によっては、標準配合比率から外れるものもありますが、3~5年間の過去の顧客要求を分析し、技術的に可能な配合比率のパターンを把握することが重要です。モジュール化において重要なことは、顧客要求を事前に察知しその要求を標準として用意しておき、範囲を拡大していくことを心がけることです。

次の「Step2 原料肥料の選定」では、窒素・リン・カリ肥料より具体的な原料肥料を選定します。ここでは、窒素肥料であれば硫酸アンモニウム、尿素、硝酸アンモニウムのうち、どの原料肥料が選定されているかを、リン酸肥料、カリ肥料ではどうかを分析し、過去の実績の組合せパターンを把握することが重要です。また、どのパターンへどのくらいの頻度で発生しているかを、数量の多い・少ないを、整理することも必要です。

「Step3 配合比率の計算」では、各原料肥料の含有成分から、目標のN-P-K比になるように配合量を計算します。たとえば、尿素(N 46%)を使ってNを10%にするには、尿素 21.7%程度配合するなどの独自のノウハウが必要になってきます。この段階になると、顧客要求によってアウトプットの付加価値をどのレベルまでもっていくかは、さまざまケースがあると思います。Step3ではどこまでをモジュールとして扱うかは、顧客要求レベルにより対応を考慮する必要があるでしょう。

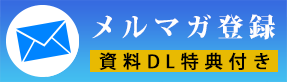

4.製品ラインアップ表を作成する

図5は、“2.顧客要求の農地の条件を整理する(商品仕様構成の整備)”と“3.プロセスをどこまでモジュール化するか(製品技術構成の整備) ”をまとめた、化学肥料の製品ラインアップ表のイメージです。 商品仕様構成は、左から商品と育成条件の“土壌”“傾斜”“日照量”を列挙し、ぞれぞれのパターン(商品:8種類、土壌:6種類、傾斜:6種類、日照量:6種類)の組合せを構成していきます。数学的な組合せは1,728通り(8×6×6×6)ですが、ここでは過去の実績を踏まえ可能性のある組合せと将来の方向性を加味し構成し、パターン別に「製品システムコード」を振っていきます。図5では、〔トマト:1、土壌:1 砂質土、傾斜:1 平地(0~1%傾斜)、日照量:1 終日光が当たる〕で、最初の製品システムコードは、「1111」となっています。

製品技術構成は、〔Step1 目的と必要成分の決定〕、〔Step2 原料肥料の選定〕、〔Step3 配合比率の計算〕を中心に構成していきます。製品の構成3要素のN:窒素、P:リン、K:カリウムの比率を過去の実績に基づいて整理していきます。図5では、製品システムコード“1111”に対しNが“6”と“10”があり、さらにNが“6”に対しPが“10”“15”、Pが“10”に対し“10”“20”のパターンがあります。したがって、〔N:6、P:10、K:10〕で製品ラインアップコードは「1111-001」で、これが製品のパターンでありモジュールを構成していく単位になります。

さらに製品ラインアップコード「1111-001」を構成するための原料肥料には、Nでは“硫酸アンモニウム”“尿素”“硝酸アンモニウム”、Pでは“過リン酸石灰”“リン酸-カリウム”、Kでは“硫酸カリウム”“塩化カリウム”があり、合計12パターン(1111-001-01~1111-001-12)が存在します。

また、顧客要求に対しこれらの原料肥料の配合比率を決定していきます。混合比率については、モジュール化(標準化)できるものと、高付加価値追求など、特別なカスタマイズのためできないものもあると思います。

このように、「商品仕様構成」と「製品技術構成」を製品ラインアップ表で作成することにより、技術的に組合せが可能なパターン(モジュール)を明確にし、製品の全体像を事前に把握することが必要です。当然、すべてをモジュール化することはできませんが、“特注品”の領域をどこまで“標準品”の領域に拡大できるかがキーになります。

5.個別受注だからこそモジュラーデザインを適用する

最後に、化学肥料へのモジュラーデザインの適用についてまとめてみます。図6はモジュラーデザイン(MD)導入前と導入後のイメージ図です。導入前は顧客要求に基づき、各製品の開発設計者が固有なプロセスで開発を行い、ほとんどが特注品扱いでA~E製品の開発リードタイム(LT)がかかっています。 そこで、モジュラーデザインにて製品モデル構築の「商品仕様構成」と「製品技術構成」を整理することにより、それぞれのプロセスをモジュール化可能な領域を標準化していきます。

現在、日本の製造業は90%が受注生産(特注品)と言われています。モジュール化は、従来、見込生産に適用すると効果があると考えられていましたが、モジュラーデザインでは受注生産だからこそ、日常のルーチンワークを標準化し、開発設計部門においては開発LT低減に活用すべきだと考えています。これらにより得られた工数は、新しい製品を生み出す工数に費やしたいものです。

そのためには常に製品全体を俯瞰した“着眼大局理論”を心がけ、顧客要求を先取りすることが重要です。さらに、将来の製品の方向性を加味した製品モデルを構築し、製品開発のリーダー的存在であり続けることが重要です。

モジュラーデザイン研究会では、モジュラーデザインの技術を、製造業のハード・ソフトに関わらず広げていきたいと考えています。

(一社)モジュラーデザイン研究会では、毎年恒例となっています「定期講演会」を、今年も11月6日(木)に品川で行います。近々、詳しい講演会のカリキュラムはご連絡いたします。みなさまの積極的なご参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

■参考

- 「実践 モジュラーデザイン 改定版」 日野三十四 日経BP

- 「実践エンジニアリングチェーンマネジメント」 日野 三十四 日刊工業新聞社

- 「マス・カスタマイゼーション革命」ジョー・パイン 日本能率協会マネジメントセンター

■モジュラーデザイン研究会メールマガジン

モジュラーデザイン研究会メールマガジンではコラム・セミナー情報などをご紹介して参ります。

また、ご登録いただくと講義・講演資料・お役立ち資料のダウンロードをご利用いただけます。

![図1:製品やサービスのマス・カスタム化のための6つのモジュール化方式|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250930-001.png)

![図2:化学肥料のプロセス|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250930-002.png)

![図3:化学肥料の商品仕様構成|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250930-003.png)

![図4:各商品に対する最適原料の組合せ|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250930-004.png)

![図6:モジュール化領域の拡大|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250930-006.png)